KYO-SHITSUColumnsのURLが変更になりました。こちらを御覧ください。

昨今では多くの自治体や企業がリサーチ&アートプロジェクトを主催や後援といった立場で開催し、集客数を伸ばしています。KYO−SHITSUも、そのひとつ。では、アートプロジェクトとは何か?立ち返ってみるために、シリーズ「アートプロジェクトを捉える」を通して紐解いていきます。

今回は3回の連載を通して、「メディアアートをイベントで学ぶこと」を考えていきます。ワークショップデザインの専門家である東京大学大学院 情報学環 特任助教/株式会社ミミクリデザイン代表 安斎勇樹さん、デザイン教育を大学院で研究しているKYO-SHITSUスタッフの小田裕和さん、そしてKYO-SHITSUプランナー白井で対談を開きました。

前編はこちら。

前編では、その場限りで終わってしまう印象の各KYO-SHITSUイベントをどのようにして「参加者やゲストの次にどう繋げるか?」という話題から出発しました。そのためには、イベント内で「分からなくなる学び」を引き起こすことが大事、と安斎さん。「分からなくなる学び」とは、参加者にとって「当たり前」だった前提が揺さぶられ、日常の中でも考え続ける「問い」(課題や疑問)を得ること。その「問い」から、新たな「問い」を連続させることで、学習を深めることができること。それをイベントで引き起こすためには、「問い」の設計が必要なこと。安斎さんが提示される様々な事例を交えながら深めていきました。

この中編では、その学習のモチベーションの根本である個人的な課題、つまり「問い」の出発点をイベントでどう作り、育てるのか?考えていきます。

安斎勇樹さん

自分の課題の出発点に、どう気づくか?

KYO-SHITSUプランナー白井(以下、白井) KYO-SHITSUのイベントは毎回、様々なテーマを扱っています。その理由のひとつして、参加者の興味の対象を増やす支援をしたい、という気持ちがあるからです。メディアアートは一つの領域に絞ることがなかなか難しく、まずはその広い裾野を見てもらおう、という動機で毎回設定しています。

多様な表現方式にふれることも大事な一方で、ひとつの表現や手法、そもそもの意欲の基となる分野を絞ることも必要ですよね。そういった、興味や疑問の基礎になるようなものを見つける作業は多くの人が悩んでると思うんです。そういった、いわば「問い」の出発点を見つける作業をアシストすることはありますか?

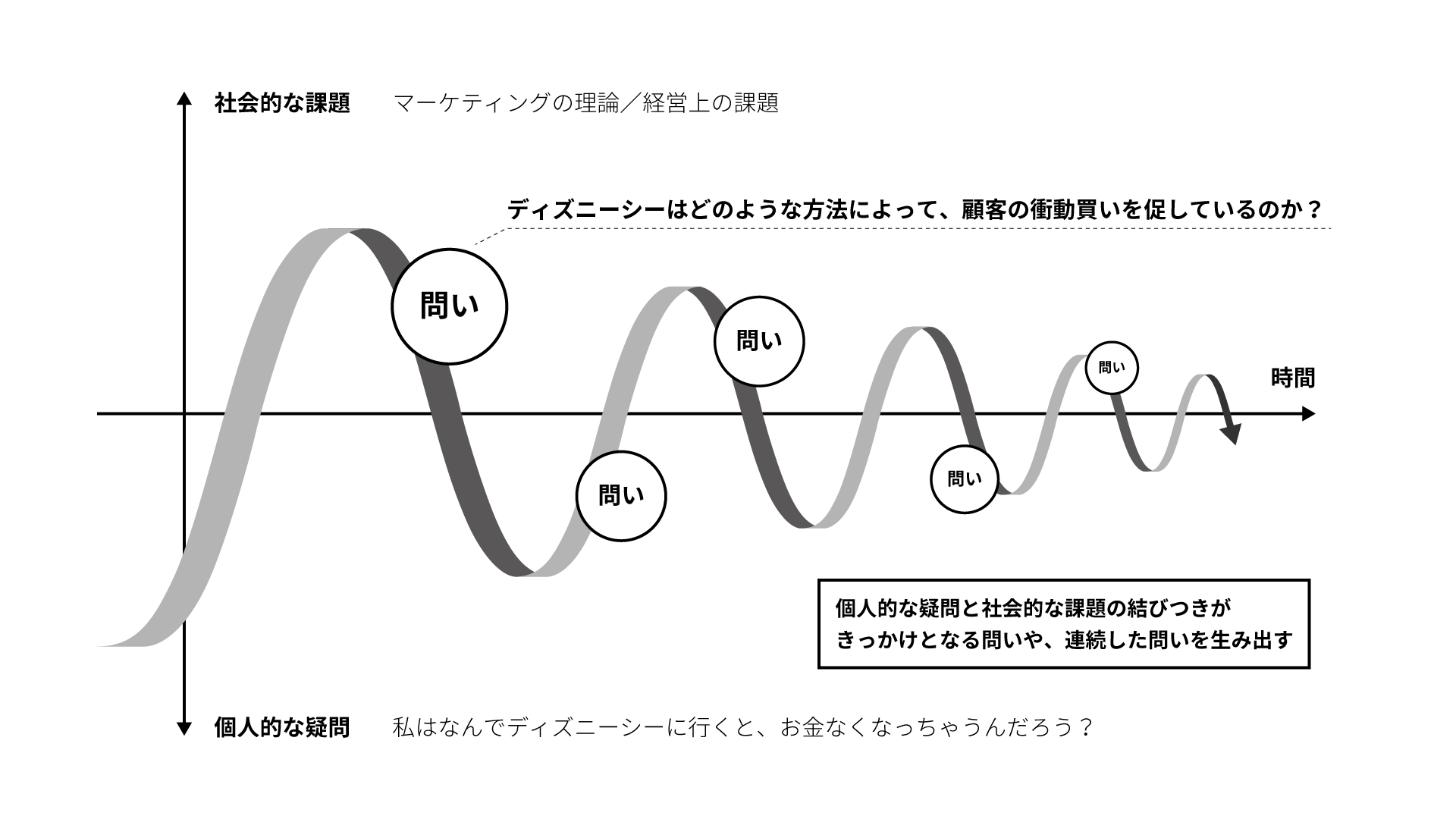

ワークショップ研究者 安斎 勇樹(以下、安斎) 探究的な学びの基礎となる「問い」(課題設定)は、個人の素朴な疑問でもなく、また社会的なレベルでの問題でもなく、その2つのレベルが絡み合ったところで生まれやすいのではないか、と考えています。

以前、僕が受け持っていたある大学の授業で、大学1年生にレポートの書き方を教える授業がありました。5本以上の論文を引用して、自分が立てた問いに、論拠を集めながら答えを出すかたちで、3000字程度のレポートを書く、結構ハードな授業です。

その中で良いレポートを書く学生は、例えば「どうして私はディズニーシーに行くとお金を使うすぎてしまうんだろう?」という個人的な疑問を大事にしながらも、経営学の本や、関連する社会課題などをレビューしながら「消費者の感情を動かすマーケティングが課題になっているらしい」とか「衝動買いのメカニズムが心理学では研究されているらしい」ということに気がつき、自分の疑問に結び付けられる学生です。

個人的な疑問と、社会的な課題を行き来しているうちに、彼女自身の中で「ディズニーシーはどのような方法によって、顧客の衝動買いを促しているのか?」という問いが立ちます。この問いは、自分にとっても解く意味があるし、解くことで社会の知識のアップデートにつながる。そうした問いが立ち上がった瞬間、その子は色々なことを自ら調べ、探究的なレポートを書き上げていました。

このように、個人レベルの疑問と世の中の課題や問題がうまく結びつくと、自身の「問い」の出発点が見えてくるのかなと思います。

白井 なるほど。

安斎 どんな学生でも、例えば「なんで大学に来なきゃいけないんだろう」とか、個人レベルの素朴な疑問は絶対に持っているはずなんですね。それがうまく社会的な視座と結びつくことによって、自分にとっても世の中にとっても探求する価値のある意味ある「問い」になる。この結びつきの認知過程を意識的に支援すると、良いレポートを書く学生を増やすことができました。

デザイン教育研究者 小田裕和(以下、小田) 確かに、以前大学の授業で社会問題を解決するデザインの課題を学部生に課したことがあったんですが、良い切り口を見つけた学生は、自分が持っている率直な問いと、社会の中で問題になっていることに、自分なりの視点を見出していました。一方で、なかなか良い切り口が見つけられない子は、「社会にとってどう解決しなきゃいけない問題なんだろう?」と、ずっと同じレイヤーで考え続けてしまっていたように思えます。

安斎 KYO-SHITSUでいうと、この個人の疑問と、イベントで触発された内容や提示された課題が上手く結びついていないのかな、と感じました。そのような結びつくような仕組みが必要なのかなと思います。

白井 これは自分の身近な問題と社会的な課題、その両方を反復して考えることが大事なんですね。

けれど、その社会と個人のレイヤーを往復して共通事項を見つけることは時間がかかる作業ですよね。とくに、KYO-SHITSUのイベントは2時間という短い時間で思考を反復させるのは難しそうです。

だからこそ、イベント後も疑問が残るような、長いスパンで考えることができるイベントにするために、まずはイベントテーマという大きな枠組みと個人の疑問に結びつかせる話題や仕組みを加えることは、一つのヒントかもしれませんね。

安斎 参加者の思考が触発される出来事としてのイベントと、それによって揺さぶられながら過ごす日常がある。その後もう1回、別の形でその参加者に触発できるタイミングがあれば、学習は継続していきますよね。そんな日常と非日常の組み合わせの設計はやりがいがありそうです。

白井 なるほど。イベント内で完結させる必要はなく、「続きはWebで」など形態を工夫すれば、学習を続けさせる仕組みを作ることも考えられますね。イベントを、揺さぶりを与えるきっかけとして捉えて、その後も学習を継続できる仕組みを作っていくことが大切ですね。

(右)小田裕和さん

学習をさらに深める「熟達の時間」

小田 個人的な興味で作り上げる熱意と、社会的な課題を解決しようとする意欲。それぞれのレイヤーを行き来することで学習を深まるイメージですね。

安斎 そうですね。そうしていく過程で問いそのものが新たな問いにアップデートされ、学習が螺旋的に続いていく。また、学習を「深める」という意味では、あちらこちらと無関係な問いに飛び火していくよりも、1つの領域を定めて、その領域にどっぷり浸かりながらこのプロセスを続けていくことが大事だと思っています。特定の領域で熟達するためには、時間の蓄積が必要ですから。

白井 何か1つのことに対して熱中する時間を作ることで熟達したからこそ、別の分野でも応用が効く、という体験もありますよね。例えば芸術分野で言うと、基本であるデッサンが描けることによって、絵作りのために必要な空間や一番の見せ場を伝える構図など、「伝えるため」の様々なテクニックを得ることができる。そうすれば、手法をインスタレーションや他の表現へと応用できます。1つの表現手法に精通しているからこそ、他の方法を使うこともできてくる。

小田 個人的な興味で作り上げる熱意と社会的な課題を解決しようとする意欲、それぞれのレイヤーを行き来することで学習を進め成熟させること。そして、分野を広げることで、その学習を応用させること。そうした構造を使い、学習をより深く広げていくんですね。

自分の考えや作品を深めるための「習作の場」

小田 学習を継続させていくという話で言えば、最近「習作の場」が大事ではないかな、と考えています。一つのことを深めるにも、アウトプットしたものに対してのフィードバックがないと、内省にも繋がらず、継続されない場合もありますよね。例えばTwitterなどSNSなどの、フィードバックが集まる「習作の環境」で作品発表を行うことで、他作品との比較検討やフィードバックがあり、自然に色々なことを学ぶことができます。そうした環境を持っている人々は、常にSNS上で新しい発見をし、学習を深めているなと感じています。

彼らを観察していて気付いたことは、その人達の成長には2つの要素が絡んでいることです。1つは「これを表現したい!」という意欲の面と、もう1つは「こういう表現技法があるんじゃないか?」という技術の面。その意欲と技術を一緒に発展させることで、成長している。そうすることで、継続的な活動を続けていくことができるのかな、と。

白井 なるほど。技術面での向上を実感すること、作品や思想へのフィードバック、どちらも大事ですよね。例えばプログラミングでビルドが通ったときの高揚感や、デッサンできちんと形が取れた!というような成功体験と、自分が伝えたかったとことが相手に受け取ってもらえた、という純粋な作品制作に対する嬉しさ。そういった経験が積み重なって、徐々に作品はできていくように思いますね。

小田 習作の場では、自分自身の興味と、その興味を形にしていく技術の習得、そして表現したことによって生まれる、新たな表現への興味という、先ほどの上下の動きと問いの連続という構造があるような気がします。

KYO-SHITSUが他のイベントと違うなと感じる部分は、単純な作品のお披露目会ではなく、その背景にあった思いやプロセスを共有してくれるところです。ある種の「習作の様子」を共有してくれるイベントでもあるという点だと思います。

そういった見方をすると、参加者もそういった習作の場をどのように構築していくか考える、学習のきっかけをこのイベントでは提供できているのかもしれませんね。

白井 そうですね。参加者にとってもアーティストにとっても、そのような習作の場の1つとしてイベントが機能すればいいなと思います。

中編では、個人的な課題と社会課題のレイヤーを往復することで、自身の学習の基礎が固まること。そしてそれをより深めるためには、集中する時間と習作の場が必要だということを話していきました。

後編では、「メディアアートを学ぶ意味」を考えていきます。後編はこちら。

構成・文:siranon / 撮影:岩佐莉花

PROFILE

安斎勇樹

東京大学大学院 情報学環 特任助教/株式会社ミミクリデザイン 代表取締役/NPO法人Educe Technologies 理事。1985年生まれ。東京都出身。私立武蔵高校、東京大学工学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。商品開発、人材育成、地域活性化などの産学連携プロジェクトに多数取り組みながら、多様なメンバーのコラボレーションを促進し、創造性を引き出すワークショップデザインとファシリテーションの方法論について研究している。主な著書に『ワークショップデザイン論-創ることで学ぶ』(共著・慶応義塾大学出版会)、『協創の場のデザイン-ワークショップで企業と地域が変わる』(藝術学舎)がある。

株式会社ミミクリデザイン